Grands discours du XXème siècle Les Grands Discours du XXème siècle et leur impact sur notre société actuelle.

Les Grands Discours du XXème siècle et leur impact sur notre société actuelle.

Signer mon livre d'or Faire connaître mon blog Me contacter par mail Flux RSS

Thèmesactualité afrique annonce art background blog bonne bretagne chez citation coeur dieu

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· 1.Introduction. (1)

· 2.De grands Discours. (3)

· 3.Une influence sur l'Histoire ? (4)

· 4.Des liens étroits. (4)

· 5.Conclusion. (1)

· 6.Sources. (1)

· 7.Annexes. (5)

· 8. Fiches de Synthèse. (2)

· Carnet de Bord. (1)

- · meilleurs discours politiques

- · les discours politiques les plus celebres

- · discours celebre

- · les plus grands discours du monde pdf

- · les meilleurs discours du monde

- · grands discours politiques français

- · grands discours français

- · les plus grands discours de l'histoire

- · les 10 meilleurs discours de l'histoire

- · discours politiques célèbres pdf

merci beaucoup vous m'aidez beaucoup, je n'aurais rien pu faire sans votre aide ;)

Par Anonyme, le 29.05.2016

nelson mandela

est le plus grand rêveur équitable

(www.reveurseq uitables.com)

de la

Par pierrot rochette, le 10.01.2013

· L'abolition de la peine de Mort.

· L'appel du 18 Juin 1940 (Discours complet en Annexe)

· Ich Bin Ein Berliner

· Introduction à la Rhétorique et au Discours politique.

· D'autres grands discours qui marquent différemment.

· "Ich Bin Ein Berliner", une portée colossale ?

· Nicolas Sarkozy au Zénith en 2007.

· L'abolition de la peine de mort, un combat sans enjeux ?

· Barack Obama face à Martin Luther King.

· Fiche de synthèse Klervie Naour

· Fiche de synthèse Tom Rollin

· Nicolas Sarkozy face à Martin Luther King

· Le 18 Juin 1940, un discours à la hauteur du mythe ?

· "Le temps est venu de panser nos blessures". Nelson Mandela.

· Des hommes politiques Bretons.

Date de création : 09.01.2012

Dernière mise à jour :

30.01.2012

22 articles

Introduction à la Rhétorique et au Discours politique.

A l'époque de l'Antiquité, la rhétorique était avant tout un moyen d'enseignement ainsi qu'un outil politique.

Cet art oratoire a tour à tour concerné la littérature, le théâtre, la vie sociale et la philosophie. Alors qu'Aristote (-384/-322) considérait la rhétorique comme un outil de raisonnement, au 20e siècle, cette vision a grandement changée.

La rhétorique n’a jamais été abandonnée tout au long de l’histoire car les besoins de convaincre et de persuader ont toujours existé au sein de groupes sociaux; et notamment au 20e siècle où l'art de la rhétorique a été redécouvert, après avoir perdu son statut d'instrument politique et être devenu en quelque sorte « un art pour l'art ».

Nous allons à présent nous intéresser à l'ébauche d'une définition du discours politique.

"Le discours politique est destiné à donner aux mensonges l'accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air." déclarait l'écrivain de génie américain Georges Orwell, auteur du célèbre roman 1984. Cette citation quelque peu cynique traduit cependant un certain état d'esprit qui caractérise les mentalités des citoyens d'aujourd'hui : une perte de confiance en la politique, qui se traduit par une méfiance accrue et un sentiment d'être floué et trompé par nos dirigeants, que nous avons pourtant librement choisi.

La "langue de bois" des élus est très souvent mentionnée, et comme le disait Hilaire Belloc, l'écrivain britannique, il semble que "tout l'art du discours politique consiste à ne rien mettre dedans". En effet cet tat d'esprit reflète l'idée selon laquelle les discours sont aux antipodes des actions concrètes, nobles que le politique se doit d'accomplir pendant son mandat. L'Homme politique est constamment confronté à cette dialectique entre le "dire" et le "faire". Chez les Hommes politiques français, la cohérence entre ce "dire" et ce "faire" n'est pas toujours assumée : elle le fut par le Général de Gaulle dont les discours sont passés à la postérité, comme nous le montrerons plus tard, mais cette cohérence s'est estompée avec le temps.

Une des particularités du discours politique est qu'il est orienté vers la "sensibilité populaire" et qu'il "exploite les analogies entre les formes de la "logique rhétorique" et celles de "la pensée commune": cette caractéristique s'explique aisément, les discours politiques mobilisent de manière intensive voire systématique des idées précises. Comme l'avait énoncé François Mitterrand, l'Homme politique s'exprime par ses actes, et les discours ne sont que des pièces d'appui au service de son œuvre d'action. Mais qu'en est-il vraiment ?

Une question persiste tout de même, "A quoi sert d'analyser des discours politiques ?". Il est vrai qu'aucun chef de mouvement ou d'Etat n'a, à lui seul, la capacité d'enclencher un cours historique complètement absent de la trame du présent. Mais le discours peut lancer une réforme, négocier un passage difficile, mobiliser ou apaiser et c'est pourquoi il est pertinent de s'interroger sur les enjeux de ces discours.

Le discours permet de juger si le dirigeant a un compréhension réelle du sujet qu'il traite. Lorsque le discours est bon; et nous verrons en quoi un discours est bon, ou mauvais, lorsque vient le moment des applaudissements, ce n''est pas que le discours qui est ovationné, mais aussi le rapport qui s'est établi à travers lui, entre celui qui a parlé et ceux qui ont écouté. Ils ont vécu une expérience commune, ne sont plus tout à fait les mêmes. Présenter les discours politiques qui ont marqué le XXème siècle n'est pas une tâche aisée.

D'abord et avant tout s'est posé le dilemme du choix des discours. Quels discours politiques devait-on retenir ? Des discours, officiels ou non, prononcés au cours du XXème siècle sont innombrables. Certains sont tombés dans l'oubli. Beaucoup ont exercé une influence importante sur le cours des évènements, d'autres moins. Les effets d'un discours sur l'opinion ont parfois été immédiats ou inattendus. Dans certains cas, ces effets sont difficiles à discerner. Concluons cette brève introduction en illustrant cela: nous pouvons citer Winston Churchill appelant les Britanniques à résister en mai 1940 qui galvanise l'opinion anglaise alors qu'un quart de siècle plus tôt, le discours de Jean Jaurès ne résiste pas à la vague nationaliste et revancharde qui submerge la France en juillet 1914.

Après avoir entrouvert de nombreuses portes dans cette introduction, et posé quelques questions, nous allons pouvoir nous intéresser de plus près à ces grands discours du XXème siècle et montrer en quoi ils ont marqué l'Histoire et des générations d'Hommes; mais égélement dans quelles mesures ils sont toujours présents dans nos esprits aujourd'hui.

L'appel du 18 Juin 1940 (Discours complet en Annexe)

Avant de nous lancer dans une analyse poussée du discours, il serait bon de nous remémorer le contexte historique et qui était l'homme.

Le 18 juin 1940, sur les ondes de la B.B.C, Charles de Gaulle, un général de 49 ans qui était entré dans le gouvernement Reynaud appelle les Français à continuer la guerre. Au nom d'une certaine idée nationaliste qu'il se fait de la France, il oppose la légitimité de la nation à la légalité de fait et bascule dans la "dissidence".

Tournant le dos à la stratégie hexagonale et aux calculs politiques de Pétain, il parie sur l'avenir : la France a perdu une bataille mais pas la guerre, car le conflit deviendra mondial. Il ne suffit pas de rassembler des combattants dans une sorte de Légion étrangère au service de la Grande-Bretagne, mais il faut engager la France : ce sera la "France Libre".

En France, l' Appel du 18Juin peut être entendu à 19 heures. Depuis ce jour, ce texte demeure l'une des plus célèbres allocutions de l’Histoire de France. Aucun enregistrement n'a été conservé, contrairement au discours du 22 juin 1940, que l'on confond parfois avec le véritable appel.

L’art de bien parler et de convaincre est complexe dans la mesure où il existe plusieurs possibilités de construire son discours et de s’adresser à un public. En choisissant parmi ces facteurs, le locuteur doit considérer les moyens et le style oratoire le plus efficace pour que son message puisse atteindre ses interlocuteurs. Un de ces moyens est l’emploi de la répétition, nous allons nous y intéresser dans ce discours.

De Gaulle qui était un maître de l’art oratoire reste l’une des plus grandes figures de l’histoire française aujourd’hui. Son discours frappe particulièrement par son emploi de moyens rhétoriques pour construire ses arguments. Notre objectif est d’analyser ceux-ci en nous concentrant spécifiquement sur la répétition.

Avant de se concentrer sur la répétition, il est nécessaire d’introduire l’art de la rhétorique et les figures de discours; le grammairien Pierre Fontanier définit les figures de discours comme étant les "les traits, les formes ou les tours plus ou moins remarquables et d’un effet plus ou moins heureux, par lesquels le discours, dans l'expression des idées, des pensées ou des sentiments, s’éloigne plus ou moins de ce qui en est l’expression simple et commune." Le discours politique a pour but de modifier l’opinion publique.

Dans son discours adressé aux Français après la capitulation , Charles de Gaulle use goulûment de ce procédé de répétition.

Pour commencer notre analyse, nous avons d’abord distingué tous les éléments répétés, mots ou expressions. Il y a, au total, 31 reprises de mots ou groupes de mots qui se répètent soit en contact immédiat, soit en contact plus lointain. Les mots renvoyant à la guerre et à l'armée sont bien évidemment très nombreux. Dès le début de son discours, De Gaulle parle de l' "ennemi" dans les phrases [2] et [3]. Une telle répétition met en avant une pensée Gaulliste. En se servant du mot "ennemi" qui désigne la personne haïe, il exprime clairement un sentiment hostile et défavorable.

L’élocution et répétition du groupe syntaxique « ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands » au début des lignes [4] et [5] permet de constater que l’ennemi se limite aux Allemands, et traduit l’importance de la machinerie dans la guerre. De Gaulle apporte un sens négatif et montre en quoi la compétence de l’ennemi d’unir toutes les machines de guerre leur a permit de vaincre. La place capitale des engins de guerre apparaît de nouveau en [5] et [19], soit trois fois au total, par l’usage du groupe nominal « force mécanique ».

Le Général utilise le pronom personnel "nous" à de nombreuses reprises afin d'inclure tous les français résistants et tous ceux qui écoutent son message. Quand il n'utilise pas ce pronom personnel, il emploie celui de la première personne du singulier afin de se mettre lui-même en valeur comme à la ligne [21] : "Moi, Général de Gaulle".

Nous pouvons également relever la répétition "Elle n'est pas seule"[13] qui insiste une nouvelle fois sur l'importance de la fraternité sur le fait que la victoire ne peut avoir lieu que grâce à l'alliance entre les pays. De plus, il est très intéressant de relever sur le manuscrit (voir annexe) le fait qu'il s'y soit repris de nombreuses fois afin d'écrire cette phrase.

Le caractère et l’importance de la guerre dont finalement dévoilés en [18/20] où Charles de Gaulle, par le déterminant démonstratif « cette », l’identifie et la met clairement en valeur.

De Gaulle utilise à la ligne [10] des questions rhétoriques, " Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître?". A l'aide de ce procédé, il montre bien qu'il détient la solution, et que tout le monde la connaît. Cela permet d'instaurer un climat de confiance et de sécurité.

Il utilise également des phrases déclaratives qui vont droit au but, adaptées à tous les auditeurs comme à la ligne [25] : "Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. " Grâce à un vocabulaire simple et précis, il s'adresse à tous les français sans exception. On trouve ici l'une des majeures fonctions du discours politique, un message universel.

Dans ce travail nous avons analysé le message de de Gaulle du 18 juin 1940 destiné aux Français au moment de l'occupation allemande. Sur la base des résultats que nous avons obtenus, on notera que de Gaulle utilise des moyens de répétition assez variés; insiste sur le caractère précis et met en place une atmosphère de confiance et de sécurité.

Pour conclure, nous constatons que ce travail a un caractère limité. En effet, pour obtenir une image plus approfondie sur les divers moyens rhétoriques appliqués au message gaulliste, il faudrait élargir le corpus. En étendant notre regard sur les autres discours gaullistes, nous pourrions également chercher s’il existe des différences ou des similarités selon leurs années d’origine ou selon leurs utilisations de la technique de l'art oratoire. D'autre part, il serait ainsi intéressant, par exemple, de voir comment les moyens de la rhétorique des répétitions se réalisent dans les discours politiques d'aujourd'hui.

4ème feuillet du Manuscrit de l'Appel.

Ich Bin Ein Berliner

Ce document est un discours du président américain John Fitzgerald Kennedy, élu en 1960.

Il adresse, en juin 1963, depuis l’hôtel de ville de Berlin Ouest, sur la place de Rudolf Wilde, un message de solidarité aux Berlinois de l’ouest séparés des quartiers orientaux par le mur construit en Août 1961.

En effet, Berlin-Ouest était enclavée dans les territoires communistes de la RDA et le mur de Berlin séparait la ville en deux depuis presque deux ans. Bâti en plein Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961, ce mur séparait physiquement la ville en Berlin-Est et Berlin-Ouest.

Après la chute du bloc communiste, le mur de Berlin sera ouvert le 9 novembre 1989, et démantelé définitivement après la réunification des deux Allemagne le 3 octobre 1990.

Le 26 juin 1963, John F. Kennedy se rend à Berlin-Ouest, moins de deux ans après la construction du Mur. Ce discours avait pour but de montrer le soutien des États-Unis aux habitants de l'Allemagne de l'Ouest, et notamment aux Berlinois.

La visite de Kennedy à Berlin se situe à un moment clef de la recherche d'un nouvel équilibre entre les blocs, notamment dans le domaine du nucléaire : la crise des fusées de Cuba est passée, des accords sont en vue quant à la limitation puis à l'interdiction des essais atomiques dans l'atmosphère.

Mais pour les Américains aussi il faut marquer le terrain de manière offensive. La venue en Europe d’un Kennedy soucieux de consolider ses liens avec ses alliés politiques est un premier indicateur contextuel; le second est le discours même, qui adopte la forme d’une démonstration destinée à fonder un rapport d’identité entre Berlin-Ouest, Kennedy et l’idée de liberté.

Kennedy, président des Etats-Unis, présente la guerre froide comme son prédécesseur Truman : une guerre opposant le monde libre au monde asservi par la dictature communiste.

Depuis 1947, les Etats-Unis sont à la tête du bloc occidental. D’après Kennedy, le modèle soviétique est « en faillite » car les communistes ont besoin « d’ériger un mur » afin d’empêcher la fuite de leur population.

Kennedy présente le système communiste comme d’essence antidémocratique.Lorsqu’il parle d’une démocratie imparfaite, Kennedy fait explicitement référence aux fortes inégalités sociales dont est victime une grande partie de la population états-unienne, mais aussi aux discriminations raciales dont pâtissent les noirs aux Etats-Unis qui notamment dans les états du sud vivent encore sous le régime d’ « égaux mais séparés ».

A travers cette succession de remarques sur la condition humaine(« offence à l’humanité » ; « un Allemand sur 4 sera privé du droit élémentaire des hommes libres » ; « La liberté est indivisible, et tant qu’un seul homme sera en esclavage… ») Kennedy entend signifier que les espérances des différents peuples, soumis aux mêmes nécessités, se rejoignent, et le succès de ces quelques phrases provient certainement du fait qu’elles peuvent se passer du contexte de la guerre froide pour faire entendre leur message.

Kennedy utilise dans une partie de son texte procédés de répétition, et également le procédé de l'anaphore. Lorsqu'il met en parralèlle les rumeurs et les croyances du communisme, et la situation de Berlin, Kennedy reprend le mot « communisme » 3 fois, et sont suivis de l'expression « Qu'elles viennent donc à Berlin ».

L'utilisation de ce procédé traduit l'importance pour le président Américain, de faire connaître dans le monde la situation précise de Berlin, et des conditions de vie des populations.

Le discours de Kennedy est basé sur l'opposition biblique,et présente une vision manichéenne du monde (bien contre le mal). Le mal étant l' URSS et le bien les Etats-Unis, ce discour est une propagande pour les USA et leur démocratie.

Le président américain utilise volontairement un vocabulaire simple et adapté aux populations, même les moins éduqué. Il utilise un vocabulaire péjoratif qu'il associe au communisme et donc à l'URSS:

" La faillitte du système communisme"; " Cette faillite visible aux yeux du monde entier" .

A l'inverse, en il approprie à la démocratie Américaine, les champs lexicaux de la liberté, et de l'espoir. En effet, les mot " libre" et "liberté" sont repris 13 fois par le président Américain, et 4 fois le mot " paix" . Ainsi que des expressions faisant référence à l'espoir :

" L'esprit combattant de Berlin-Ouest" ; " L'espoir et la détermination qui est celle de Berlin-Ouest" .

Ainsi, les populations peuvent facilement comprendre que le bien doit triompher, ce qui apporte un soutient pour les USA. Soutient indispensable pendant la guerre froide, d'ou son nom, pas d'arme mais un combat dans les mentalités et combat des idéologies (capitalisme contre le communisme) .

Par sa dernière phrase, nul doute que nous ayons affaire à une métaphore: Kennedy signifie à la foule non pas qu’il est berlinois (il ne dit pas «Ich bin berliner»), mais qu’il est «un» Berlinois; la présence de l’article indéfini «ein» rend la phrase maladroite (voire fausse du point de vue de son contenu descriptif) si on cherche à la comprendre littéralement, mais tout à fait recevable si on entend lui donner une lecture figurée.

Être berlinois à la manière de Kennedy, ce n’est pas être détenteur d’un passeport allemand; c’est être partisan de la paix et du progrès de la liberté. Ce n’est pas sur la signification de « Berliner» que l’on s’appuie pour déterminer le sens de cette phrase, mais exclusivement sur des données fournies par le contexte.

Par cette dernière phrase, JFK ne veut pas dire qu'il se sent berlinois mais que les Berlinois étant les symboles de la liberté face à la prison communiste, il est fier, étant lui-même un homme libre, de se dire Berlinois, tout comme 2000 ans plus tôt, les hommes étaient fiers de se dire Romains (Civis Romanus sum).

Discours de John Kennedy à Berlin en 1963.

L'abolition de la peine de Mort.

Robert Badinter, né le 30 mars 1928 à Paris, a été nommé Ministre de la Justice et garde des sceaux, le 23 Juin 1981, sous la présidence de François Mitterrand ; fonction qu'il occupa jusqu'en février 1986.

Durant cette période, Robert Badinter a conduit une politique active de promotion des libertés publiques en France.

Ainsi, il a présenté et défendu devant le Parlement, les textes de lois portant abolition de la peine de mort (1981), suppression de la Cour de Sûreté de l’Etat (1981) et des tribunaux militaires (1982), ainsi que des lois accordant de nouveaux droits aux victimes.

Avocat ayant eu l’occasion de défendre des criminels ayant été condamnés à mort, son combat pour l'abolition de la peine de mort commence véritablement après l'exécution de Roger Bontems le 28 novembre 1972, déclaré non coupable de meurtre, mais complice.

C'est après cette execution que R. Badinter devient un abolitionniste passionné. Il a défendu devant l’Assemblée Nationale, un projet de loi visant à l’abolition de la peine de mort en France, en Septembre 1981.

Grâce à ce discours devenu célèbre dans le monde entier, Robert Badinter restera une figure emblématique de la défense des droits de l'Homme.

A travers ce discours, Robert Badinter tente de défendre devant l'Assemblée nationnale, que la peine de mort n'est pas dissuasive, et par conséquent, en plus d'être inhumaine, n'atteint pas l'objectif espéré, qui est de diminuer le taux de criminalité en France.

Robert Badinter adopte une démarche déductive pour soutenir son argumentation en ce qu’il énonce une vérité générale dans son texte.

Pour contredire ce qui prétendent le contraire, R. Badinter s'appuie sur des faits incontestés, comme, dans cet exemple, une étude de criminologie :

« Je l'ai déjà dit, mais je le répète volontiers au regard du grand silence antérieur : le seul résultat auquel ont conduit toutes les recherches menées par les criminologues est la constatation de l'absence de lien entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante. »

L'utilisation de l'anaphore est très présente dans les discours. Elle permet de rythmer les phrases, de souligner un mot, une obsession.

La répétition d'une idée influe sur l'être. En effet, dans un discours politique, à force de répéter plusiseurs fois le même mot, ce mot s'ancrera dans l'esprit de l'individu pour finalement influer sur son existence.

R. Badinter l'utilise à la fin de son discours, en insistant sur « demain », pour exprimer la dimension proche de l'abolition de la peine de mort.

« Demain, grâce à vous la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives, à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. »

Dans un autre procédé de répétition, R. Badinter répète les pronoms personels « nous » et « vous », aisin que les adjectifs possessifs « nos » et « vos », à 19 reprises.

Il inclus dans son discours, tout les députés présent à l'Assemblée Nationale, qui devront prendre une décision sur le sujet de la peine de mort.

Par ce procédé, cela lui permet de forcer les députés à remettre en question leurs points de vue, et de mettre d’autant mieux en doute l’argument de l’exemplarité de la peine de mort puisque son auditoire a toutes les difficultés à y répondre sans contredire son propre argument.

« Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, vous n’auriez ni grands soldats ni grands sportifs.Nous les admirons, mais ils n'hésitent pas devant la mort. »

Nous pouvons également relever dans le discours, plusieurs énumérations :

« Et Carrein, et Rousseau, et Garceau. » ;

« Truands raisonnables profiteurs du crime, criminels organisés, proxénètes, trafiquants, maffiosi »

Badinter insiste sur l'importance des différents exemples qui montrent que les cas sur le sujets ne sont pas épuisés, qu'il ne s'agit pas de cas isolés dont il parle, mais de faits concrets, qui appuient ses arguments.

Dans son discours; Badinter évoque la Loi du talion :

« Cela signifie simplement que la loi du talion demeurerait, à travers les millénaires, la loi nécessaire, unique de la justice humaine. ».

C'est une des plus anciennes lois existantes, qui consiste en la juste réciprocité du crime et de la peine. La Loi du talion est utilisée comme argument par des partisans de la peine de mort, partageant l’idée de Joseph de Maistre, qui considère qu’une personne qui a tué mérite la mort, seule peine équitable.

Le point de vue opposé a été largement défendu par Beccaria et Victor Hugo : "Que dit la loi ? Tu ne tueras pas ! Comment le dit-elle ? En tuant !".

R. Badinter utilise la loi du Talion, pour montrer l'ancienneté et l'extrémité de la peine de mort.

M. le ministre, a aussi choisi d'employer deux champs lexicaux opposés dans son discours. En effet au début de son argumentation, il utilise le champ lexical de la souffrance et du malheur.

Il évoque « la passion meurtirère » ; « la passion criminelle » ; « la pulsion violente ». Mais aussi « le malheur et la souffrance » ; « la douleur des victimes ».Le thème de la mort est également souvent employé : « la peur de la mort » ; « la mort ».

L'emploi de ces champs lexicaux, permet de montrer encore un fois, l'intensité de l'horreur, de la haine et de la volonté de vengeance, entrainée par la peine de mort

Puis dans un second temps, M. Badinter utilise un vocabulaire qui laisse transparaitre de l'espoir, de paix et d'une justice juste :

« Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. »

« Vous déciderez enfin de l'abolition dans la France en paix »

« Demain, grâce à vous la justice française ne sera plus une justice qui tue.»

Voici la deuxième partie du discours de Robert Badinter à l'Assemblée Nationale.

Le 18 Juin 1940, un discours à la hauteur du mythe ?

Nous allons montrer en quoi Charles de Gaulle a créé un discours emblématique qui a marqué l'Histoire.

Pour De Gaulle, ce texte et cette date marquent l’entrée en dissidence, même si ce fut « une bouteille à la mer » restée sans écho, comme le soulignent certains historiens. Mais il faut saisir la portée et l’enjeu de l’événement

Le général de Gaulle encore inconnu en juin 1940, devient prophète par l’événement qu’il crée.

C’est un appel non enregistré et peu entendu. De Gaulle, à cette date, est dans l’isolement face aux États français et britanniques. L’appel du 18 juin constitue donc le symbole de la naissance de la résistance.

Lorsque le général lance son appel, le mythe n’existe pas encore. L’événement à court terme n’eut que très peu de répercussions, son discours à la radio ne fut pas entendu ; il était destiné essentiellement aux officiers de l’Empire sous lesquels de Gaulle était prêt à servir pour continuer le combat.

Il se retrouva isolé, le mouvement gaulliste ne dépassait pas 7 000 hommes en juillet 1940, sur le territoire anglais et atteignit à peu près les 35 000 à la fin de l’année. Il plafonnera à ce chiffre jusqu’en novembre 1942.

Il reçut cependant la reconnaissance de Churchill, le 28 juin 1940. Ainsi, l’événement du 18 juin a connu un immense écho a posteriori par le succès de l’entreprise du général, bientôt chef de la résistance extérieure, et représentant de l’État français.

Lorsque Charles de Gaulle prend la parole à la radio de Londres, le 18 juin1940, il n’est plus un chef militaire : il se place à la tête d’un mouvement de défense nationale.

Toute la carrière politique de De Gaulle semble ainsi placée sous le signe de l’incompréhension entre ce général peu ordinaire et une Armée française rechignant aux novations. Le 18 juin 1940, De Gaulle achève de rompre avec son milieu et ses règles.

Nous pouvons nous interroger sur les motivations de De Gaulle lui-même avec cet appel.N ’est-il pas l’élément décisif d’un mythe voulu et construit par le Général lui-même ? Jean Lacouture, auteur de De Gaulle: Le Rebelle et De Gaulle: Le Politique, pense, en effet, que " le général de Gaulle faisait toujours ensorte que l’histoire ressemble à celle qu’il avait écrite la veille " et même précise «Je ne sais pas si le néologisme est recevable, mais on pourrait parler de De Gaulle comme d’un “mythiculteur”.

l’Appel est une véritable convocation des énergies françaises, grâce à un talent littéraire et poétique exceptionnel. À ce moment-là, de Gaulle est entièrement dépendant de la bonne volonté du Premier ministre britannique. Il ne possède même pas le véhicule qui le transporte jusqu’aux studios de la BBC !

Lorsqu'il lance l’Appel, l’objectif premier du général de Gaulle n’est pas de créer un mythe ! Toute action politique a une double portée : concrète dans l’immédiat et mythique à long terme. À l’évidence, l’Appel était d’abord destiné à provoquer un choc dans l’opinion française. Ultérieurement, l’image créée par cet acte a pu faciliter la politique du général de Gaulle.

Lacouture encore : « En bref, je crois vraiment que la manipulation du mythe est un élément fondamental de l’action et de la projection du général de Gaulle. Pensons à l’image du Libérateur, qu’il continue d’endosser vis-à-vis des peuples du Tiers Monde alors même qu’il est très largement responsable des débuts de la guerre d’Indochine en 1945 et qu’il a continué la guerre d’Algérie pendant quatre ans. »

"Ich Bin Ein Berliner", une portée colossale ?

Nous avons vu qu'au début des années 60, dans un contexte guerre froide, le simple discours du président Kennedy a servi de propagande dans le monde entier pour l'idéologie capitaliste américaine, synonyme de liberté.

Lors de sa venue en Allemagne, Kennedy avait déjà anticipé les effets que son discours pourrait avoir, à la fois sur l'image du capitalisme Américain, mais aussi l'image péjorative du communisme en Allemagne.

Le mandat de Kennedy est marqué par la guerre froide entre l’ Union soviétique et les États-Unis et les crises majeures destinées à contrer l’expansion communiste.

Au début de sa présidence, il pense que le monde peut s'améliorer par des moyens pacifiques. Lors de son mandat, Kennedy est très populaire, et très apprécié par les population d'Europe de l'Ouest, qui lui vouent une certaine admiration. Kennedy profite de cette célébrité pour obtenir le soutient de ces populations lors de la guerre des idéologies.

En effet, sa visite aux yeux des Allemands est la garantie du soutien de l'Occident et de l'engagement Américain irrévocable. Lorsqu'il traverse Berlin-Ouest, les habitants de l'ancienne capitale lui réserve un accueil digne des plus belles parades de Broadway. Plus de 400 000 personnes sont massée devant l'hôtel de ville, et attendent le discours d'espoir, du Président Américain.

L'objectif de Kennedy pour sa venue en Europe était simple : les Etats-Unis devaient reprendre l'avantage sur l'URSS, qui avait pris une nette avance dans le domaines des missiles ( crise de Cuba ). L'enjeu des deux grandes puissances est deux convaincre le monde des qualités de leur système. Lorsque Kennedy prend la parole, sur le balcon de l'hôtel de ville, Kennedy ne représente plus aux yeux des Berlinois de l'Ouest, le président Américain, mais le représentant de la liberté.

Se rendre à Berlin comme il le fait , affirmer face au mur l'opposition entre monde libre et monde communiste, user de la langue Allemande et, plusieurs fois, rappeler la bonne foi, la bonne volonté des Allemands de l'après guerre, sont autant de symboles fort, qui se résume dans la phrase célèbre " Ich bin ein Berliner "

Cette dernière phrase de son discours devenue incontournable, à marqué le monde et les générations suivante, jusqu'à nos jours. En effet, cette expression marque la résistance face à l'oppression politique, qui était à l'époque très forte, et permet à chaque individu libre de l'époque, de ce reconnaître dans cette phrase.

Finalement, «Ich bin ein Berliner» semble être gravé dans les esprits pour une raison différente de celle invoquée par la métaphore précédente: l’extrême concision de cette phrase, dans laquelle se manifeste la volonté de dire sa sollicitude simplement et dans la langue de l’autre, nous montre la solidarité occidentale en pleine guerre froide.

Après de nombreuse année de guerre sans armes, de guerre d'idéologie, le bloc soviétique s'affailit et sa chute entrainera la chute de l'URSS en 1991.

Après la chute du bloc communiste, le mur de Berlin sera ouvert le 9 novembre 1989, et démantelé définitivement après la réunification des deux Allemagne le 3 octobre 1990.

Pour beaucoup de Berlinois, la destruction physique des traces de la séparation semble s'être faite trop vite et de façon trop radicale. La disparition totale de Checkpoint Charlie a finalement constitué une sorte de gêne, comme s'il était urgent d'effacer des mémoires ce qui fut une réalité pendant 28 ans.

L'abolition de la peine de mort, un combat sans enjeux ?

Lors de la campagne présidentielle en 1981, François Mitterand avait fait publiquement qu'il était favorable à l'abolition de la peine de mort. Cependant, malgré l'élection de ce dernier, l'opinion publique de l'abolition de la peine de mort est clairement défavorable.

En effet, la peine de mort en france existe depuis toujours, a été présente dans toutes les cultures de toute les époques. Le combat qu'a mené R. Badinter n'a pas été aisé, et loin d'être gagné, car les tentatives d'abolition de la peine de mort ont été nombreuses, mais à chaque fois sans succès : pendant le second Empire, et également pendant les quatre dernières républiques.

Cependant il n'a jamais cessé de se battre pour la justice française, qui a été, il le dit lui même, le pilier de sa vie. Il s'est illustré comme avocat dans des affaires criminelles où se posait la question de la peine de mort. A la suite de l'execution de Bomtemps, R. Badinter dévoue sa vie à l'abolition de la peine capitale en France.

Après la proclamation de son célèbre discours à l'Assemblée en 1981, l'opinion des députés par le vote a été clair : 363 voix pour l'abolition, et 117 contre. Le combat de de R. Badinter n'a donc pas été vain, puisque le 9 Octobre de la même année, est crée la loi de l'abolition de la peine de mort.

L'abolition de la peine capitale en France à marqué la fin d'un combat mené depuis plus de deux siècles.

Même si la France est alors le dernier pays de la communauté européenne à abolir la peine capitale, l'opinion publique reste très frileuse. Le lendemain de la promulgation, un sondage indique que 63% des Français restent contre son abolition.

Aujourd’hui, Robert Badinter continue son combat pour mettre fin à la peine de mort dans d’autres pays du monde comme la Chine et les Etats-Unis. Il a été l'un des animateurs du premier Congrès mondial contre la peine de mort, qui s'est déroulé à Strasbourg du 21 au 23 juin 2001.

Le Conseil de l’Europe est aujourd’hui un espace sans peine de mort. L’abolition de cette dernière est d’ailleurs devenue une condition d’adhésion au Conseil de l’Europe, ce qui oblige les nouveaux pays membres à signer et à ratifier le protocole n°6 à la Convention européenne des droits de l’homme dont l’article premier déclare :" La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. "

Actuellement, la peine de mort est en déclin dans le monde, notamment grâce à la pression crée par des organisations internationales et de l’opinion publique. Lepremier congrès mondial contre la peine de mort eut lieu à Strasbourg les 21, 22 et 23 juin 2001. Sa déclaration finale demande l’abolition universelle de la peine de mort.

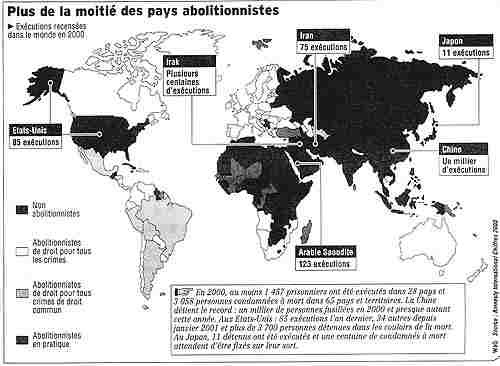

Nous avons retenu quelques chiffres, à partir de l'année 2000, dans le monde :

108 pays ont aboli la peine de mort dans la loi ou dans la pratique, dont 75 pays pour tout les crimes, et 13 pays pour tous les crimes hormis les crimes qualifiés d’exceptionnels.

122 pays maintiennent la peine de mort dans leur loi et/ou dans leur pratique.

88% des exécutions ont eu lieu dans 4 pays : la Chine (plus de 1000 exécutions), l’Arabie Saoudite (environ 123 exécutions), les Etats-Unis (85 exécutions) et l’Iran (environ 75 exécutions.

D'autres grands discours qui marquent différemment.

A présent, nous allons parler d'autres discours, que nous avons choisi de classer par thématiques.

Dans un premier temps, nous allons parler de discours qui marquent les Hommesdans un contexte de crise et de guerre comme ce fut le cas de l’appel du 18 Juin 1940.

Nous sommes le 13 mai 1940, début de la Seconde Guerre Mondiale; Winston Churchill se présente devant les députés anglais, à la chambre des communes, pour y présenter sa future action gouvernementale.

Empruntant une formule adressée par le nationaliste Italien Giuseppe Garibaldi à ses Chemises rouges en 1849, Winston Churchill lance à l'adresse de députés et de ses concitoyens : "Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur". La réaction des députés ne se fait pas attendre: ils font une ovation au nouveau Premier Ministre, dont la rhétorique, qui sera récompensée en 1953 par le Prix Nobel de Littérature, allait donner aux Anglais le courage de résister aux seuls assauts et bombardements nazis durant plus d'un an, avant de recevoir le soutien des Etats-Unis.

La vidéo ci-dessous est un extrait de ce discours, où Churchill prononce les paroles qui ont traversées les décennies.

De nombreux discours furent, de la même façon que "Ich Bin Ein Berliner",symboliques et emblématiques.

Le discours de Fulton, prononcé au Westminster College de Fulton (Missouri) par Winston Churchill, le 5 mars 1946, est souvent considéré comme la première manifestation officielle de la guerre froide.

Le discours était axé sur la nécessité d'une alliance entre Britanniques et Américains et sur l'urgence d’engager des négociations pour prévenir la guerre et la tyrannie qu'engendrerait une poursuite de l'expansionnisme soviétique.

Au début de l’année 1946, l’ouverture d’un conflit était inévitable. A Fulton, Churchill a ainsi qualifié la politique de Staline :«De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent ».

Churchill, qui était alors Premier ministre du Royaume-Uni, est intervenu à Fulton en présence du président américain, Harry Truman, qui n'a pas désavoué ses mots. Peu de temps après, les autres dirigeants occidentaux ont repris la rhétorique de Churchill.

Dans son discours, Churchill a comparé l'URSS au nazisme allemand. Bien entendu, l'ancien Premier ministre britannique n’a utiliséque des métaphores pour adoucir l'effet de la comparaison.Staline a tout de suite réagi. Moins de deux semaines après le discours de Fulton, le dirigeant soviétique a déclaré dans une interview à Pravda que« les nations ont versé leur sang pendant les cinq années de cette guerre cruelle pour la liberté et l'indépendance de leurs pays et non pas pour remplacer la dominance des Hitler par la dominance des Churchill».

Winston Churchill

Nous pouvons également classer certains discours comme étant polémiques, et ayant suscité l'incompréhension de la part des auditeurs.

Charles de Gaulle, alors qu'il est Président de la République Française, prononce des mots qui furent entendu d'une oreille interrogatrice : "Vive le Québec Libre", à la fin d'un discours à Montréal le 24 Juillet 1967. Celui-ci déclencha une grave crise politique entre le Canada et la France car il semblait démontrer le soutien du président français aux indépendantistes québécois dont le parti, avait justement pour slogan "Vive le Québec Libre". Incidemment, cet évènement fit connaître le Québec à travers le monde entier.

D'autres discours, également remarquables, eurent une grande portée.

Le discours de J.F Kennedy est sans doute le plus évident. Lors d'un discours d'acceptation de l'investiture à la Convention du parti démocrate, le 15 Juillet 1960, celui-ci emploie le terme de "Nouvelle Frontière" ( New Frontier).

D'après le programme de Kennedy, il fallait stimuler l'économie, fournir une aide internationale, fournir plus de moyen à la défense nationale, développer la Nasa et lutter contre la ségrégation des populations noires. La politique de la Nouvelle Frontière s'inscrit dans le progressisme afin d'éviter au pays de se trouver dans une situation d'isolationnisme. Ce discours témoigne d'une portée fantastique, les "New Frontier Awards" en sont la preuve. Ce prix est attribué chaque année à des américains de moins de 40 ans pour leur contribution au service public.

John Fitzgerald Kennedy.

Prenons à présent un terrible exemple mais très instructif, Adolph Hitler. Né le 20 avril 1889 en Autriche, le fondateur du nazisme est également un grand orateur maîtrisant une rhétorique particulière et efficace, comme le montrent beaucoup de ses discours, en particulier celui qu'il prononce en Février 1933, à l'aube de la mise en place du régime nazi.

Comme le dit Ian Kershaw, historien britannique connu pour ses travaux sur Adolph Hitler et le nazisme :"Il sait créer jusqu'à l'extase parmi ses auditeurs. Hitler maîtrise phrasé et rythmique, il commence par observer le silence pour créer une tension, puis entreprend son discours d'un ton hésitant qui devient plus harmonieux jusqu'à ce qu'éclatent les premiers staccatos de phrases hachées, hurlées, que suivent des rallentandos calculés afin de souligner un point important, le tout appuyé par un jeu de mains qui va crescendo au fur et à mesure que le discours s'emballe".

Voici une vidéo illustrant parfaitement les propos de Kershaw:

Prêtons à présent une plus particulière attention à des discours, ou plutôt à des personnages qui marquent de grands changements de société. Il est inévitable de citerMohandas Karamchand Gandhi, né le 2 octobre 1869 est un dirigeant politique, important guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays. On l'associe aujourd'hui à la "non violence" et on parle de lui comme un Homme qui a fait progresser l'humanité vers la sagesse.

Mahatma Gandhi

D'une manière similaire, Nelson Mandela est connu pour sa lutte contre le système politique de l'Apartheid. Notamment détenteur du prix Nobel de la paix qu'il reçut en 1993, Mandela est l'auteur de nombreux discours engagés. Prenons l'exemple du discours d'investiture prononcé le 10 mai 1994, que nous pourrions appeler Le temps est venu de panser nos blessures.

Victime la plus symbolique de l'Apartheid, ce discours est une grande avancée, et rempli de mots d'une force extraordinaire, de la part d'un homme qui a tant vécu. Aujourd'hui, il demeure une personnalité mondialement écoutée au sujet des droits de l'Homme et est associé à une Afrique du Sud multiraciale et démocratique.

Nelson Mandela.

Enfin, alors que nous ne parlons que d'hommes, il faut également préciser que de nombreuses femmes se sont battues pour des causes d'une importance égale, prenons l'exemple de Simone Veil.

Née le 13 juillet 1927 à Nice, cette rescapée de la Shoah entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire jusqu'à sa nomination comme ministre de la santé en mai 1974. A ce poste, elle fait adopter la "Loi Veil", promulguée le 17 janvier 1975, qui dépénalise le recours par une femme à l'interruption volontaire de grossesse.

C'est le 26 Novembre 1974 que commence la bataille parlementaire la plus passionnelle de notre histoire. A 16 heures, Simone Veil monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre son projet de loi autorisant l'avortement. Elle se trouve donc face à une Assemblée d'hommes hostiles, et pendant 3 jours et 2 nuits, elle affronte 74 orateurs, endure les diatribes les plus enflammées, subit jusqu'aux accusations ignobles de racisme nazi ou d'eugénisme, elle, déportée à Auschwitz. Mais Simone Veil tient tête, et le matin du 29 Novembre 1974, après 25 heures de débat et de tumulte, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse en enfin votée par 284 vois contre 189; mettant fin à des siècles d'interdits et à des décennies d'hypocrisie.

Simone Veil.

Concluons cette partie par l'énonciation d'un très beau discours, qui a marqué les populations de par sa sincérité et sa force, mais pas seulement celle du texte, mais également celle de l'Homme. Nous parlons bien évidemment du discours d'André Malraux à propos de Jean Moulin.

Né à Paris, Georges André Malraux est un écrivain, homme d'action, homme politique et intellectuel français, notamment prix Goncourt en 1933 pour La condition Humaine. Mais Malraux ne se démarque pas que pour son talent d'écrivain, il possède également un réel talent d'orateur. Auteur de très nombreux discours en tant que ministre de la Culture sous Charles de Gaulle dans les années 60, il faut discerner parmi eux le "Discours du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon", le 19 décembre 1964.

Malraux réalise dans ce discours une prouesse merveilleuse mêlant poésie et discours politique. Comme nous pouvons l'entendre sur la vidéo, Malraux possède une voix particulière, très cérémonieuse et qui traduit un profond respect et une profonde admiration envers le résistant. Malraux fait de l'homme le symbole de l'héroïsme français. Ses paroles légendaires furent suivies de façon magistrale et grandiose par "le chant des partisans" interprété par une grande chorale, devant le Panthéon. Aujourd'hui, ce discours fait partie des plus grands discours de la République Française.

Barack Obama face à Martin Luther King.

Mais le président Sarkozy n'est pas le seul, et nous ne pouvons pas nous passer d'aborder le sujet de Barack Hussein Obama, c'est pourquoi nous allons remonter le temps jusqu'en 2008, année de l'élection de l'actuel président des Etats Unis d'Amérique.

Le successeur de George Bush promet de nombreux changements; et le simple fait de son élection annonce une grande avancée et un chamboulement pour l'Amérique et le monde. Elu le 4 novembre 2008; le Kenyan d'origine ne se démarque pas que pour sa couleur de peau, mais également pour ses talents d'orateur et pour son charisme indéniable.

Obama n'est pas indifférent envers Martin Luther King et ne cesse de lui rendre hommage. Jour pour jour, 45 ans après le discours légendaire "I have a dream", Obama électrise les 75 000 américains réunis à Denvers où il accepte la nomination de son parti et devient donc le premier noir américain en course pour la Maison Blanche.

Martin Luther King a "donné une voix à nos rêves les plus chers", a dit Barack Obama devant des dizaines de milliers de personnes, noires pour la plupart, venues assister à l'inauguration de mémorial de Martin Luther King à Washington.

D'une manière plus approfondie, comparons les deux hommes en tant qu'orateurs. Le regard établit un lien émotionnel très puissant entre le public et l'Homme. Comme le montrent ces deux vidéos, les deux hommes détiennent une puissance dans le regard, et une sincérité déroutante.

Il est important de préciser que c'est le dernier discours de Martin Luther King, et qu'il sera assassiné le lendemain de sa prestation. L'Homme apparait comme fort et possesseur d'une volonté extraordinaire.

Nul besoin de regarder l'intégralité du discours, quelques minutes suffisent pour saisir la force de ses mots, mais également la sincérité qui se reflète dans ses yeux.

Nicolas Sarkozy face à Martin Luther King

Nous avons bien montré en quoi tous ces grands orateurs ont eu une influence remarquable sur la société dans laquelle ils vivaient . Intéressons-nous à présent à ce qu'il reste d'eux dans nos esprits aujourd'hui; sont-ils des "modèles" pour nos politiciens ? Sont-il une quelconque source d'inspiration ? Ont-ils laissé une trace ? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions.

Commençons tout d'abord avec "I Have a Dream" de Martin Luther King. Le Discours mythique daté du 28 aout 1953 n'est pas peu utilisé par nos politiques... En effet, cette formulation qui est restée gravée dans nos mémoires a permis à beaucoup de politiciens de faire passer un message plus ou moins similaire.

Choisissons-en un au hasard ! Le plus important à l'heure d'aujourd'hui; le président de la République Française, Nicolas Sarkozy. Elu le 6 mai 2007; l'avocat de profession a utilisé de manière plutôt signicative, et à de nombreuses reprises les termes de Martin Luther King lors de sa campagne en 2007.Le diagramme ci-dessous montre la fréquence des mots "rêver" dans les discours des quatre principaux candidats pendant la campagne de 2007:

Par Jean Véronis.

On voit que ce mot est assez marginal chez les autres candidats, comme il l'est en règle générale dans le discours politique. En revanche, il est omniprésent dans les discours de campagne de Nicolas Sarkozy, qui le prononce pas moins de 277 fois !

L'évolution dans le temps est également très intéressante. Le diagramme ci-dessous montre que le mot rêve était marginal aussi chez Nicolas Sarkozy jusqu'en 2006, et qu'il explose à partir du début 2007, ce qui montre assez clairement qu'il s'agit d'une fabrication spéciale pour la campagne président :

Par Jean Véronis.

Pour pousser l'analyse encore plus loin, il semble légitime de se demander si cette idée vient de notre président lui-même.

Si l'on compare les discours écrits par Henri Guaino, le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy depuis le 16 mai 2007, à ceux des autres « plumes » de Nicolas Sarkozy pendant la dernière campagne, on voit clairement que Guaino est l'inventeur du "rêve".

Serais-ce annonciateur du déclin de l'art du discours ?

Mais Sarkozy et son conseiller ne s'arrêtent pas là, le point culminant se trouve sans hésitation 18 mars 2007 lors du "discours au Zénith" où ils convoquent tout simplement Matin Luther King ! (Voir l'extrait du discours en Annexe)